I rapporti tra cinema e fotografia sono in generale ancora fondati sul modello icona fissa/immagine-movimento, quella durata che la fotografia insegue come puro Telos e che non potrà mai possedere in forma di prodotto finito.

Da Bazin a Metz, da Bettettini a Deleuze il limite tracciato è sottile ma invalicabile e i fotografi potranno solo aggirarlo o rimuoverlo: così troviamo un corpo dolente (Maselli) l’icona acidata e notturna (Salbitani) la decorosa e ironica poesia del luogo (Ghirri, Barbieri), la precarietà fisiognomica del divo (Luxardo, Chiara Samugheo nei felici ’60, i paparazzi, Luigi Ricci), l’esistenza ricostruita come scena o fotoromanzo (Mitra Tabrizian, Cindy Sherman), una giocattolizzazione del mezzo ironica e regressiva (Alain Fleischer). Se queste sono state alcune soluzioni, l’interesse per il cinema di Andrea Abati non sembra di tipo linguistico e il fotografo non è interessato a costruire analogie e concetti ma è essenzialmente attratto dal luogo fisico, dalla zona in cui lo spettacolo è proposto e vissuto. Lo spazio tradizionale di una sala è bloccato, coatto pur se spesso ingentilito da fregi, velluti, mascherine che convogliano silenzio fasci idi luce, è uno spazio forzosamente immobiliare, chiuso in alto da un soffitto e consolidato sul fondo da materiali resistenti.

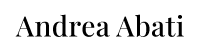

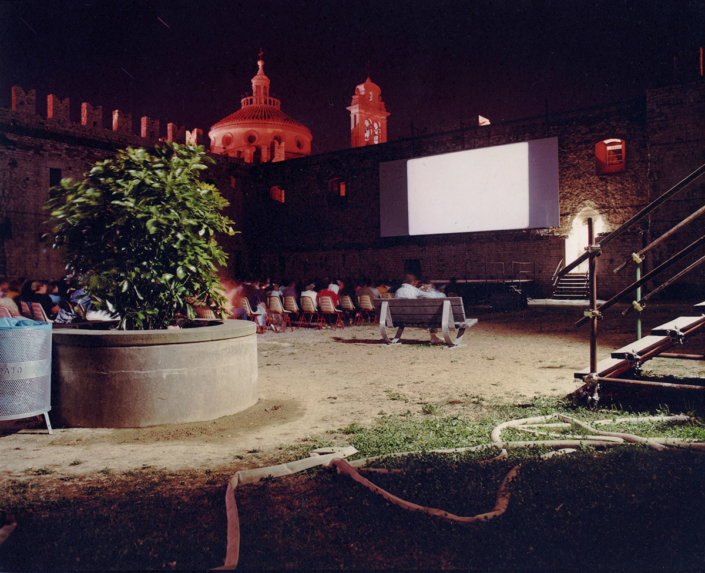

Quello che più mi ha colpito invece nei luoghi identificati da Andrea non è tanto la frequente precarietà del recinto, quanto la assoluta «naturalità” della loro scenografia e il loro sfondamento verso l’alto: notte stellata, epica nuvolaglia, architetture storiche, tramonti sublimi ed effetti di reciprocità. Lo schermo su cui punta la macchina è una rampa, una stazione verso il cielo, il sogno, l’inconscio e per questo è bianca assoluto, al di là del fatto tecnico. L’esperienza dell’immagine cinematografica diventa più fisica, i piedi calpestano l’erba, la natura dissemina i suoi segni, gli spettatori possono anche sostare in piedi e confondersi allegramente tra di loro, parlando di Moretti o dei fratelli Vanzina.

Lo spazio, ormai un po’ losco o complice di spregevoli desideri delle sale urbane tradizionali, l’interesse per si è aperto e l’area dello spettacolo è razzo ma anche chiatta, battello ebbro.

In una delle immagini più poetiche e piene, realizzata all’Elba, lo spazio della sala sembra delimitato solo da tre lati, il limite è quasi virtuale e, come una freccia, anticipa e punta un orizzonte urbano luminosissimo; la strana stanza sembra volersi staccare da una banchina e navigare in mare aperto colmo carico di corpi e sguardi in attesa.

Direbbe il filosofo: il desiderio dentro di me e il cielo stellato sopra di me.

Carlo Garzia, testo scritto per la pubblicazione Andrea Abati, Il Luogo Del Sogno, Immagini di cinema all’aperto in Toscana, 1995